这两天订阅号的大改版,几乎被各种文章筛选过,从如何开始标题、制作标题图的各种策略,到各种猜测和建议。可见,面对变化,运营商正在积极应对平台改版。在大家的反馈中,提到最多的变化就像“信息流”。正好借此机会简单整理一下与信息流相关的知识点,或者做笔记与大家分享。

本文主要集中在以下四个方面:

信息流概念介绍信息流案例介绍订单号“信息流”解构与修正个人想法

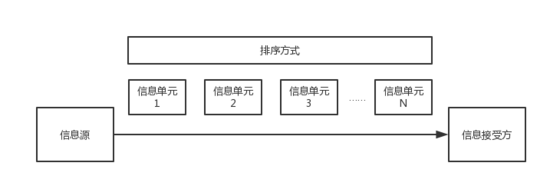

信息流通常是指信息源以平台为载体,以流式方式将信息单元传输给信息接收者。

信息来源:通常是信息提供者。例如,信息APP可以是发起信息内容的官方账号,也可以是多个非官方账号、普通用户账号等。平台:社交应用、信息应用、垂直门户等。都可以作为信息流传输的载体。信息单元:是单个信息内容的组成单元。一个单元包含多个元素,但呈现形式基本固定。每个元素传递一种信息,如微博、朋友圈、新闻和图片.排序方式:将多个信息单元排列组合后,以流的方式传递给接收方,如流行的按时间顺序排序(朋友圈)流的概念:体现在实时“动态”上,不断更新的信息单元实时动态呈现给信息接收方。狭义地说,只有信息源传输的信息单元足够多,才能形成一个流。所以,如果一个信息APP每天固定几条内容,我们一般不称之为信息流产品。当有足够的信息单元动态呈现时,一般称为信息流。因此,信息源和信息单位的数量和动态形式往往是一个重要指标。信息噪声:在几个信息单元中加入不同于信息单元结构的内容时,我们可以认为是信息噪声,如广告、推荐等。噪音过大会影响用户体验;当噪音较少时,用户没有感知,运营商可以在一定程度上将噪音转化为内容单元。

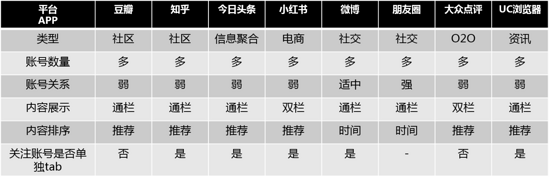

当我们看一个信息流平台产品时,我们可以用上面的结构进行拆分和分析:

信息来源:账号、账户关系;信息单元:内容展示、内容合成等。方法:时间、推荐等。用户浏览:主动刷新查看新趋势,被动接收新趋势等。

平台运营者需要从几个维度梳理运营策略,比如信息源的账户之间的关系、账户的数量和大小、账户的类型和属性。

信息单元,展示用户视野中最重要的元素,抓住用户浏览和打开的关键。

一般元素:标题、线索、图片其他元素:点赞、评论等互动,账号相关标题:信息汇总。

导语:标题信息的补充

图片:信息的视觉表达

互动:信息质量推荐

(1)豆瓣:标题主笔右封面缩略图(附标签)

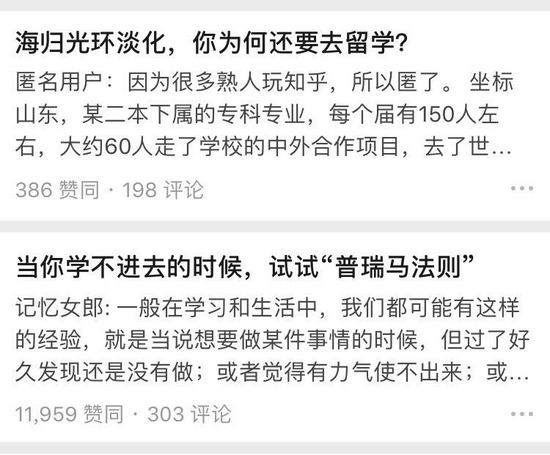

(2)知乎:原标题互动次数(赞同/评论/关注)(右封面小图)

关注内容和推荐内容的内容页卡将多一个作者时间动态。

http://www.yiyongtong.com/uploads/allimg/180626/1215144Q8-4.jpg" />

(3)今日头条:标题+多图+作者+评论数+时间动态

关注内容:作者相关信息(头像+名称+作者简介),内容+图片(动图)+互动通栏

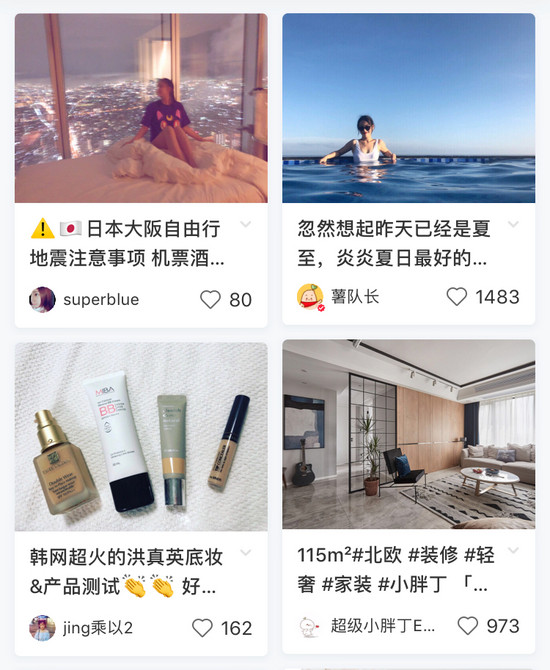

(4)小红书:封面图+标题+作者+点赞数,关注内容:作者+时间动态+多图+标题+互动数

从不同产品的信息单元可以直观地看出信息传达的主要内容,小红书重图片和点赞互动,今日头条重标题和图片引导,产品设计之初,对信息单元想要传达的信息元素,需要仔细考虑。

信息内容单元元素目前基本以这些为主排列组合,每个元素主要是通过交互视觉上的占比体现重点运营维度。比如互动情况可以间接给用户参考,该条内容是否值得打开;比如时间动态可以帮助用户了解内容新鲜度;

是否在内容单元里加入这些元素都要根据产品运营的实际情况而定,比如一个平台如果本身用户互动较差,仍然在内容单元里加上点赞等元素,可能反而对用户形成一定的负面反馈;所以在构建一个内容单元时,根据产品不同阶段用户表现(用户体量、活跃度等)去挑选重点。

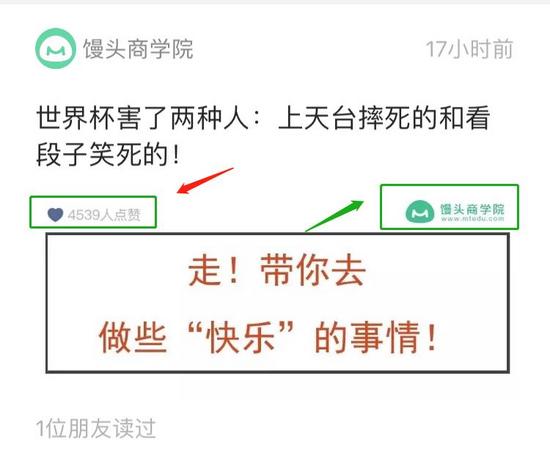

信息流广告这个特殊衍生物,则是一个和内容单元结构类似,用户无感知差异化,场景代入感强,结合平台特色,开拓出的转化较好的广告形式。这里我们可以考虑为信息噪音的设计和控制。

不同的排序方式也意味着流量分配的不同:

时间排序、热度排序、个性化推荐等,纯时间排序是相对流量均等的分配,纯热度排序流量会形成马太效应,头部流量集中度越来越多,内容单元量级很大的情况下,个性化推荐排序流量分发效率会提升,当然也意味着会受算法模型控制。

当我们去看一款信息流产品时,基本可以从以上这几个层面去拆解展开。

回到本次订阅号的改版,从上述几个维度来看的话,最主要的变化体现在信息单元,信息单元的元素变化:

以新增的“几个朋友读过”为例,基于微信自身的强社交关系,信息单元的新增该条元素,暗含的则是好友推荐的信息潜在表达。

由于图片在信息单元的构成上占据了较大的比重,很多运营人员为了丰富信息单元元素,甚至在图片上开始加上了比如点赞数等样式,图片的运营对打开率的影响似乎非常大了。

从交互样式上,现在的内容单元和主流的信息流产品非常像,并且遵从了时间动态刷新的排序方法,但从严格意义来说,是否构成信息“流”,有一点很重要:信息单元的动态变化情况。很多信息流的产品通常都是关注+推荐组成,推荐为主,关注为辅,因为关注的更新是有限的,而推荐的更新是可持续的。

除了一些号像“上海发布”等媒体号一天可以多次外,多数订阅号每天只能发一次,如果一个用户关注订阅号数量较少,动态的刷新是有限的;如果一个用户关注的订阅号数量相当繁多,那么内容单元的不断动态刷新,用户收到的信息单元不断流动……

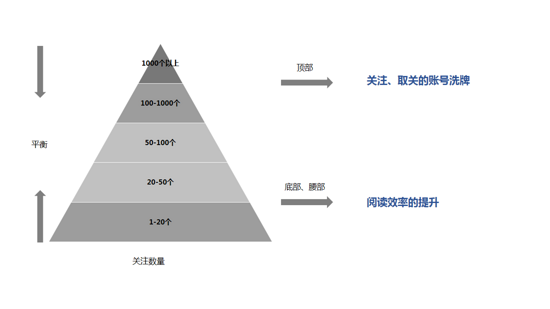

由于看不到微信订阅号关注数量的相关数据,我们只能去假设推衍模型去推测,比如下图模型,是我假设关注订阅号数量非常多的用户只占少数进行的推衍:

以iPhone 8为例,原账号列表页一屏8-9个账号,假设关注20个号左右(2屏)的用户占比高达80%,那么以题图+标题为主的单元模块,按时间排序,阅读效率在正常情况下应该是会提升的(当然还是得看最后数据);

如果关注订阅号数量极多,关注几百个的用户体量占了80%,那么现在的交互展现方式,大量不符合用户喜好的内容容易在传达过程中转化成信息噪音,取关率便会随之增加。用户自主通过关注和取关的主动行为对账号信息进行筛选和清洗。

从用户路径的纬度看:

先进入账号,利于账号的消费,先进入内容,利于内容的消费,消费步骤的变化,意味着粉丝价值也会发生变化,前者单个粉丝的价值可能更大于后者,就好比微信粉丝可能几块钱,今日头条一个粉丝可能几毛钱。价值变现也会产生差异,这就是很多内容创业者所面临的新挑战。

至于是否会加入其他信息噪音,如好友在看的订阅号推荐,比如好友在读的热文等,将取决于未来的数据表现:用户关注账号数量的表现、用户阅读文章数量的表现等。

最后,我想先简单表达一下订阅号这次改版个人的一些态度和想法:

改版迭代,对于很多用户体量小的APP来说,每个版本迭代把之前做的从逻辑到交互推翻重来可能是常有的事,而对于用户体量很大、用户习惯稳定、数据稳定(哪怕是稳定的跌)的产品而言,大刀阔斧的改动一定是很慎重的事,改变甚至有些许“改革”的意味,打破原有规则,势必会对不同用户利益进行重新分配,用户体验也意味着洗牌。遇到瓶颈,拥抱变化,破而后立的态度确实很难得。

虽然订阅号在数据上两者之间暂时还未有比对,但在各种资讯APP、社交APP、电商APP中,信息流的浏览方式大家都在用,说明一定程度上,提升阅读效率信息流可能真的是趋势。只是同质化后,失去了本身的产品特色。

对于普通用户而言,可能就是换个阅读习惯的方式,经过一阶段的习惯培养,可能很快就会适应,交互样式上肯定还会有小微程度的不断优化。个人觉得影响最大的层面是账号的站点运营,当不强调一个订阅号的账号身份时,通过比如利用菜单的各种站点运营策略就需要做出调整,但可能利用内容结合小程序有更大的空间拓展。

(4)取关入口变浅,好事一件,如果是希望借助把入口埋深留住用户粉丝,本身就不大科学,毕竟“强扭的瓜不甜”。