7月4日,百度副总裁沈啸在百度AI开发者大会上正式发布“百度小程序”。自此,“小程序”成为BAT的标准子产品线,似乎正式进入发展快车道。

但在小程序的始发站微信,小程序的生存状态正在发生微妙的变化:

6月20日,微信修改了最新版本微信的订阅号,阅读方式从过去的“文件夹”改为按时间顺序呈现的“内容流”。内容会以标题图片的形式无差别地出现在订阅者的内容界面,让用户跳过“开通特定微信官方账号”的链接,直接阅读文章。

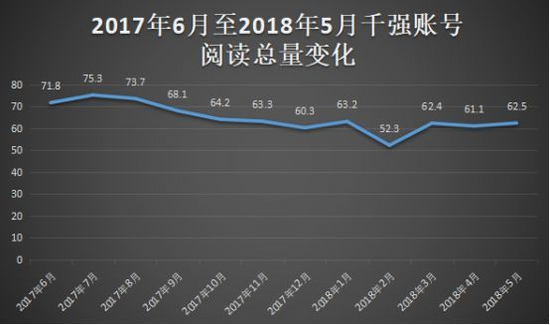

在此之前,微信订阅号开通率持续下滑,甚至连所谓“头部账号”的日子都不太好过:在清波指数的统计中,微信前1000名账号自2017年7月以来已经连续5个月下滑;即使数据在今年3月回升,但总额自9月以来从未超过70亿。

因此,微信是订单号的重大改版,显然有着鲜明的历史使命:通过重新定义订单号的交互逻辑,激活丢失的活动。

同样在6月份,一个简单而又符合逻辑的“足迹图”小程序在微信生态圈获得了1000万的访问量;2018年第一季度,微信游戏的火爆直接将小程序月活跃用户推高至4亿。

这些数据反映了微信生态圈的一个基本事实:一方面,订阅号活跃度的下降来自于自身的不足,小程序的兴起所带来的分流也在这个过程中起到了非常重要的作用。

因此,当订单号重新定义他们与用户互动的方式时,曾经基于“订单号不足”而崛起的小程序不得不重新思考自己的定位:当订单号再次成为微信生态系统中的内容责任和玩法伙伴时,受到冲击的“小程序”该做什么,为谁做?

理论小程序

两年前,张小龙在小程序刚上线内测时做了一个简短的“官方介绍”。

简单来说,按照张小龙的说法,小程序实际上是“订阅号”逻辑在新场景中的运用:当微信形成功能丰富的内部生态,人们可以省去漫无目的的搜索过程和繁琐的操作,阅读效率更高,这次他们大胆地将这一思路应用到手机应用中。

因此,在订阅号这一成熟商业体系的背书下,小程序本来就有很多“理论”上的优势:

比如在市场层面,由于小程序是微信整个WEB系统下搭建的子集,不会消耗太多手机的内存空间和处理器功率,所以影响体验的可变因素不再是“手机硬件配置”,而是用户相对可控的“网速”。

在这种情况下,微信本身所拥有的庞大用户群,本质上可以看作是一个完成了账号体系建设、用户画像整理、经历了完整成长过程的精准用户群,客观上缩短了每一个新应用的获客路径,更适合在大众层面推广。

在产品开发层面的理论优势在于,在小程序诞生之前,互联网行业分别经历了移动创业的热情、APP创业的热情和Html5创业的热情。这些网点直接刺激了Javascript等语言的普及,开发水平和人才库得到显著提升,使得一款新产品从创意到市场落地的周期更短,调整空间更大,方式更灵活。

比如“不吃硬件”的优势是以“微信内部生态”为基础的,但微信内部生态的主要场景是即时通讯,也就是我们俗称的“聊天”,而理论上太多生意不适合通过这么不正式的方式来完成,哪怕是你分享到我聊天界面里的程序也不行。

至于提高的产品开发“小快灵”,虽然一方面确实降低了创业者们的试错成本,但同时也很容易因为成本低廉,让微信内部平台充斥着大量“满足伪需求”的半成品或者网络垃圾,甚至还给别有用心的创业者留下了一定的纵容空间,比如今年1月曝出的“酒店拼房”、“共享床位”涉黄,以及在2月份永封的多达2000多个的违规小程序。

这些理论上的劣势也随时能够让小程序杀死自己,毕竟市场从来不是任何人的试错场所,也只会对结果负责。

真实中的小程序

进入真实应用场景的小程序,确实把很多优势和劣势留在了理论层面上:

理论上,相比起小程序最直接的竞争对手独立APP,其优势在于免去了“多进程操作”、“重复注册”、“学习使用”等繁杂的操作流程,是更适合中小团队或个人创业者的产品形态。

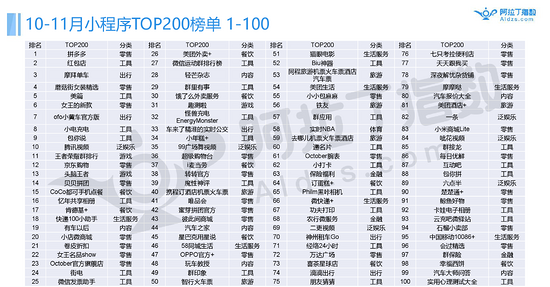

但在2017年12月阿拉丁指数公布的《2017年小程序生态白皮书》中,内容类小程序仅占4席,泛娱乐类小程序占7席,剩下都被“工具型小程序”或“功能入口型小程序”瓜分了份额;更值得注意的是,TOP100分别属于摩拜这样有固定使用场景的互联网公司,以及麦当劳、星巴克等传统行业,几乎没有像“足迹地图”这样的个人创作小程序。

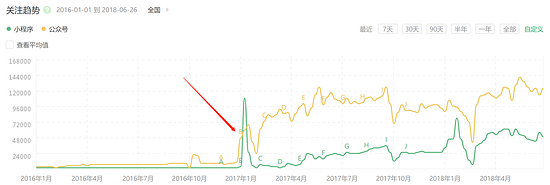

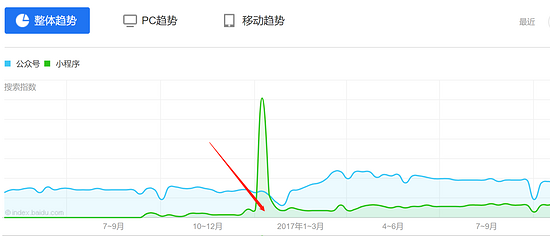

与之呼应的是,在百度指数、新榜等第三方流量监测平台上,小程序除了在2016年10月宣布内测时有过短暂的话题量爆发,进入2017年之后的关注度始终低于同在微信生态内的“公众号”,低走到2017年1月小程序正式上线也没有将关注度拉回来,看起来就是典型的出道即巅峰。

这些真实的市场数据表明,对于在社交网络中高活跃度、更靠近主流话语圈、需求更加娱乐化的年轻用户来说,作为移动互联网时代的原住民,这些在主观上已经不成为门槛了。

或者从独立APP来说,更有自由发挥空间的功能承载、界面设计和交互逻辑,让这群用户们更倾向于将“小程序”当做工具,将“独立APP”作为服务入口,而不是最终的接受服务平台。

那么那些理论上的劣势呢?我们可以从两个角度来进行简单分析。

1、理论上的微信“单一生态”

理论上任何“子产品”形式的创业项目,其发展方向都会受到“母产品”产品属性上的制约。例如“微信孵化宇宙”第一阶段的主力“子产品”订阅号,一定程度上是KOL/自媒体/品牌方与普通用户更高效的“沟通工具”。所以在很多人看来,微信的“创业生态”多少有些单薄。

然而另一个重要的事实是,微信月活用户已经在2018年Q1季度达到了10.4亿人,日均发送消息次数已经达到了380亿次。与此同时,在中国互联网络信息中心(CNNIC)公布的数据中,截止2017年12月中国网民数量才刚刚达到7.72亿。可以说即使刨除了小号、海外市场等因素对数据的影响,微信也基本做到了让中国网民“人手一号”的成就。

在这种情况下,当微信本质上成为中国网民接入互联网的基础场景,中国互联网市场所暴露出来的问题,也会越来越完整地投射在微信的内部生态当中。此时作为“微信孵化宇宙”的第二阶段主打作品,更加灵活的小程序很适合用来填补正在同步放大的“微信内部生态”当中。

反映这个现状状况的最典型例子,就是去年年底才刚刚开放的“游戏小程序”,已经在4月份的相关统计里占据了TOP100小程序30%+——这种爆发趋势几乎与2017年中国手游市场渗透率达76.1%的状况相一致。

2、理论上的“用户怕打扰”

理论上用户对产品的使用,是用户通过支付成本(下载产品、购买设备、注册账号、学习使用)寻找某个场景的入口。在这种情况下,用户必然不希望“付出了成本的选择最终选择到了其他东西”或者“接收到无用信息”。

但事实上,用户虽然介意“场景被打扰”,但从不排斥“场景被补充”。

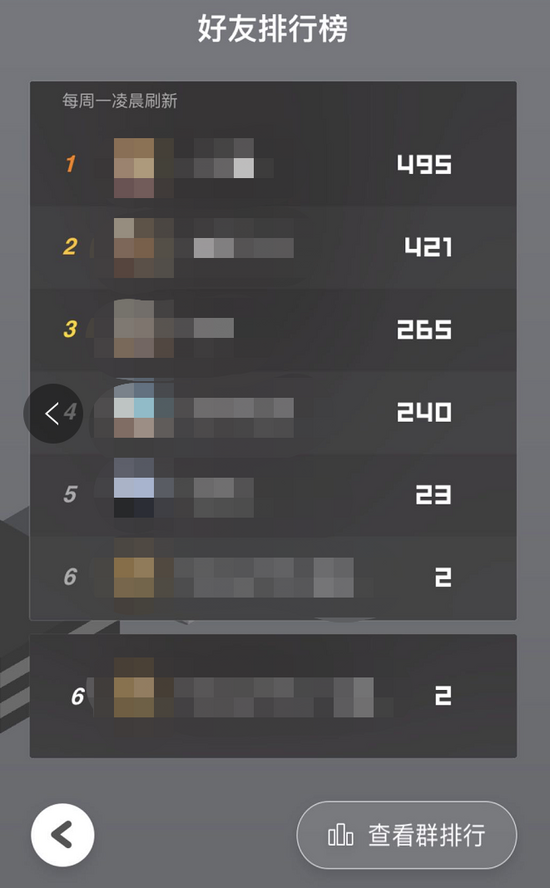

比如目前活跃度最高的几款小游戏,例如跳一跳、欢乐斗地主、成语猜猜看等等,无一例外地将微信好友、微信登陆和微信分享等基础交互行为设计成“游戏性”重要组成部分之一,本质上补充了“社交场景”中涵盖的功能(从沟通功能到娱乐功能)。

而对于另一部分来说,“场景被打扰”其实是个不存在的伪概念。因为对于这部分用户来说,缺乏相应语境的他们并不认为手机不是什么智能终端,有什么使用场景,而是简单地把手机当做“主要用来沟通”的工具,微信则是“沟通”的最主要场景。

以我在“附近的小程序”里找到的一款产品为例。顾名思义,这款小程序是一款为用户提供维修服务的B2C平台,几乎涵盖了家用电器、数码产品、水电等几乎所有生活场景的维修业务。

对于年轻人来说,这样的创业载体选择似乎并不合适,因为同类竞品中有58同城这样的大平台,也有很多独立的APP来承接服务。发生在聊天场景内的小程序,似乎并不适合来完成“维修”这件不太社交的事,而是更适合电商(如拼多多)、游戏(如微信小游戏)和社交(如群里有事、抽奖助手)。

然而对于那些远离主流话语圈、对移动互联网使用不太熟悉、缺乏主动学习能力或精力的用户群(例如年龄稍大的长辈),对于他们来说他们觉得下载安装一个“APP”麻烦,直接在微信上下单方便:不用重新注册账号、不用重新开通支付渠道。

此外由于沟通行为的发生是以“人际交往过程中所建立的信赖”为基础,因此这类用户在解决需求时,更愿意将信任票投给能够在微信里直接使用、可以分享到聊天界面、还可以用微信支付的“熟人推荐”。

而此时市场常常关注的所谓“年轻受众”,则更多因为微信小游戏回复活力、答题竞赛抢红包、社交游戏等利益相关的驱动,才成为小程序的“被动接受者”。

重新定位了目标,再来谈“做什么”

基于上文我们的重新定位,其实我们不难得出这样的结论:从目前的产品形态来看,微信小程序很适合“短需求创业”。

这里的“短”首先是指“单个需求的体量短”。触发条件随机、用户使用时长有限、用户使用时间零碎,客观上不得不“用完即走”;

短其次是指“距离生活场景的距离短”,作为对于社交、沟通等场景的补充,解决更加实际的问题;

第三则是指“商业逻辑上的短”。不需要通过延长用户使用路径的方式,填充无关于核心业务的信息。

在这三点因素的要求下,例如挂号、售票、维修等非生活常态需求,又需要移动互联网技术来彻底提升效率和体验的需求,就很适合用小程序解决;而游戏、社交等需要更丰富表现方式的需求,则只在现阶段小程序的产品形态局限下进行导流。

其次,小程序创业者也需要注意到微信自身的不断拓展。例如当微信订阅号拥有更加直观的阅读方式,而微信“看一看”、“朋友圈热文”等内容板块也得到越来越多的分流权重,“内容类小程序”的生存空间也会在“官方逼死同人”下被挤占得越来越多。