一、回顾18年上半年微信行动

从3月份到现在短短的4个月时间里,几乎可以说微信是小程序发布以来变化最频繁的。

既然要在2018年上半年恢复微信,不妨回顾一下微信上半年做了哪些动作。

(1)在主界面添加一个任务栏,下拉查找用过的小程序。

小程序第一个可访问的入口表示微信准备开始给小程序提供更多流量。

(2)小程序菜单升级,并支持小程序之间的快速切换。

微信是小程序的另一个流量入口,小程序之间可以互相引流。

(3)小程序支持新品类——游戏。

小程序探索的另一个大方向,通过跳跃引爆的小游戏已经俘获了各种群体。

(4)可以直接在微信官方账号的文章中看到好友的消息。

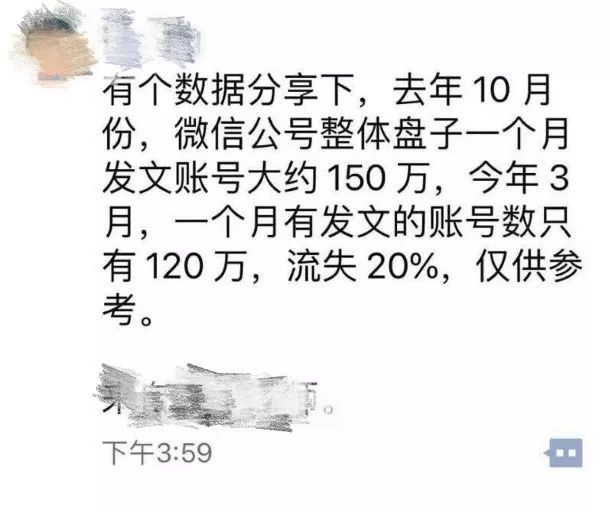

我猜这是微信激活用户的一个活动。这个功能发布几天后,一组数据验证了我的猜想:微信微信官方账号的内容输出低,微信需要一种方式激活用户开通微信官方账号文章甚至互相互动,从而反向激活微信官方账号运营者持续输出内容。

(5)微信搜索全面升级。

这次搜索升级几乎整合了微信的整个内容生态。

(6)浏览的文章可以缩小到浮动窗口。

对订购号来说,这是一次非常有利的交互式升级。

(7)家庭卡支付功能

通过金钱进一步巩固用户在微信上最亲密关系链的留存。

(8)可以直接浏览订单号的消息。

用户更贴近内容,以信息流的方式按发布时间对关注微信官方账号推送进行排序,折叠三个及以后的内容。

微信的官方说法是“提高阅读效率”,但这是一个“未完成的功能”。

以上是微信主要变化的总结。其实微信的动作远不止于此,还有一系列UI和UE的调整,比如阅读文章的顶栏变白,微信中网页跳转时底部会出现浏览器前进后退按钮操作栏等20多个变化。

同时,别忘了,在这期间,小程序也是保持更新的。

作为一款拥有10亿个月寿命的成熟App,这样的更新频率和强度并不常见,稍有不慎就会引起用户的反感甚至流失。

为什么微信这样的超级App更新这么频繁?

二、原因是什么?

频繁更新的背后,是压力造成的吗?还是计划好的?

我猜主要有几个原因:

1.来自腾讯战略的内部压力

在4月12日的互联网数字经济峰会上,Mark提出了1357战略[1],其中“7”指的是七大工具:微信官方账号、小程序、移动支付、社交广告、企业微信、云计算、大数据、人工智能。

除了“云计算、大数据、人工智能”这两个幕后工具,其他五个工具都指向微信。微信在整个腾讯战略中的分量不言而喻。

2.第一次战争带来的外部压力

Tik Tok的快速崛起给腾讯带来了巨大的压力,不得不重振微视与之对抗。作为腾讯最大的流量门户,微信此时势必要参与“防御战”。

Tik Tok的娱乐属性很难撼动“熟人关系链”的根基(想必熟人不会天天在Tik Tok聊天),但巨大的流量也为社交提供了更多的可能性,所以微信不得不防范。

3.微信要激活用户,刷新用户对自己的认知。

随着微信进入我们生活的第七个年头,我们对微信是如此的熟悉,以至于有些人忽略了它的存在,就像一对太熟悉的老夫妻。然而,这种情况并不是一个产品乐意看到的。

微信现在正在由内而外的改变自己,化了很多妆,进入第二个春天,希望回到用户的视线,让用户再次感受到自己是一个活灵活现的产品。

而这种感觉,上一次似乎是“动摇”。

4.微信积累了巨大的势能,需要爆发。

经过多年的成长,微信的内容生态和服务生态已经建立。随着小程序的蓬勃发展和搜索与搜索的融合所形成的巨大势能,短期内的爆发可能会将微信带到一个新的高度。

如果你在这个时候走得慢,你可能会像爆胎一样沉默,你所有的努力都会付诸东流。

/p>三、从经营商城到建设城市

再回到小马哥的“1357战略”中,“3”是指“三件事”,即腾讯要专注做连接、做工具、做生态。

毫无疑问地,微信又将扮演重要角色。

此时的微信要干一件大事:连接一切。

那么为了达成这个目标,变化也就是必然的了。

我认为最主要的是层次(或者说维度)和角色上的变化,微信希望从经营一座商城变为建设一座城市。

我们可以通过对比小程序上线前后的微信,来体会这种变化:

在小程序上线之前,微信和所有其他App是在同一个层次上的。

那时候尽管订阅号和服务号俱全,但由于产品形态的原因,微信仍然是相对封闭的,微信开放的是“入口”,扮演的是“管道”的角色,它在自己的身体上挖通了管道,让用户和内容、服务连接起来。

尽管提供了一系列的功能支持,让服务端能够在微信内完成业务,但一个个分离的服务号和订阅号并没有形成集群,公众号被收在了“文件夹”中,服务号散落在聊天消息里,每个号有自己的动能,但并未形成整体产生势能。

小程序的上线改变了一切。

上线之初,“干掉App store”的呼声就很高——甚至“小程序”这个名字,也是因为在苹果的压力下,微信放弃了原本“应用号”的叫法。

小程序发布之后,微信“下沉”了。

这种下沉是角色上的转变,微信从经营一个“商城”变为了建设一个“城市”,此时它扮演的是“基础”的角色。

原本的“城市”是互联网,微信和所有其他App都生活在这座城市中;突然之间,微信在这之上建立了一个能够覆盖整个城市的平台,使得原本生活在城市中的人和企业都能够搬到这个平台上来,并且将原本的城市变成了自己的地基。

小程序上线之初,众多创业者和产品经理们开始思考:

现在看来,当年提出这样的问题是因为和微信站在了同一个层次上,认为微信和自己是割裂的,既然是割裂的就可能存在竞争。

当时,凡是产品带有社交属性的创业团队中,一个普遍的焦虑是:

然而现在我们发现:小程序的价值之一就是“当我的用户跑到微信去之后还有可能是我的用户,甚至微信的用户就是我的用户”,甚至现在很多公司已经All in小程序。

巨头把自己的流量拿出来给大家用很常见,但微信的流量之大和所能支持的业务之广,是没有其他任何一个产品能够做到的。

微信不紧不慢地用近两年的时间把小程序养大,如今它准备好了和订阅号、微信支付、搜一搜一同承担起连接一切的重任。

四、从App到“类OS”的野心

微信用七年的时间成为了一个史无前例的超级App,直到今天越来越看到“微信OS”(OS:操作系统)初具雏形;那么,它是如何从一个App跨越成为一个“类OS”的?

在我看来,小程序和搜索缺一不可。

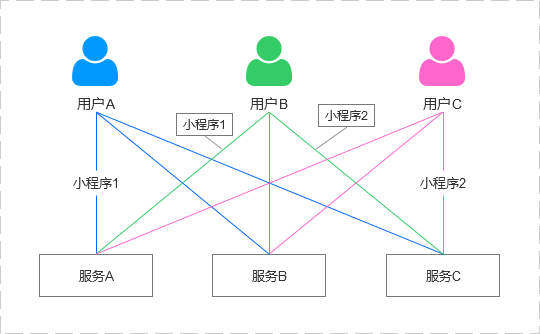

小程序提供了连接的能力,将用户和内容、服务连接在一次。

然而每次连接只是形成了一条线——对一个体量如此庞大的微信来说,这样的效率太低太低了。

这个时候就必然需要搜索的介入,通过搜索可以同时产生无数条线;线的这一头是用户,另一头可以是商品,可以是内容,可以是其他任何的服务。

而当越来越多的用户通过搜索进行连接的时候,在微信之上就形成了一张无限大的网,这张网可以包罗一切。

以搜索和小程序去整合各个服务,可以在微信之中形成巨大的势能。

我们可以设想这样的一个场景:

这样的生活是不是很未来?

这时你还需要其他的任何一个app吗?

这或许就是微信的野心。

这个场景中想象的微信“私人助理”并不是没有可能出现的,以腾讯的海量数据和技术实力加上微信的应用场景,唯一阻碍它的也许是微信一直以来的产品观:“不主动打扰用户”。

除了重新安装微信首次登录时候的一条来自微信团队的“欢迎回到微信”,相信你没有收到过任何一条来自微信官方主动发送的通知吧?

如果能够找到一个足够“优雅、矜持”的让“私人助理”介入的方式,相信我们就能“活在未来”了。

当我无论干什么都会以“打开微信”这个动作为起点时,我就完完全全地被微信收获了。

当微信收获了足够多的“我”之后,“微信OS”的时代即宣告来临。

五、为什么是微信

说了这么多,为什么微信能够做到这一切?

因为它收获了用户作为“人”的身份。

任何一个人在使用任何一款产品的时候是带有“身份”,或者说“属性”的。

具体来说:

因为这种身份的转变,当我们打开一个App时是有各种各样的预期的。

那么这个产品是否满足了我的预期,表现90分还是60分决定了我是否会继续使用这个App?

同时也是因为有这样的身份转变,产生了不同的互联网赛道,有了不同的垂直行业。

这也是为什么,产品经理需要关注自己的产品解决了用户的哪些“核心需求”,从“核心需求”能够扩展出多少其他的需求——这个需求面决定了产品能够覆盖的“广度”。

微信在一开始的时候解决的是“实时沟通”这个核心需求,这是由它的IM(即时通讯)属性决定的。

但这个需求是包容性最强的需求——沟通可以是任何内容的。

当用户体量足够大,用户关系链沉淀足够强壮之后,微信引入了公众号、支付等内容,通过六年的公众号培育和五年的微信支付发展,它又进一步牢牢掌握了用户“获取信息”和“完成交易”两大习惯。

除了“游戏、娱乐”和基本的衣食住行之外,微信几乎掌握了一个人能拥有的所有“身份/属性”:沟通、获取信息、交易。

对于这样的一个产品,我们是很难形成一个清晰的预期的,就像今天很难给微信一个准确的定义一样。

当我以一个“完整的人”的身份进入微信,而它也越来越能够满足我各种需求,这是很可怕一件事。

对比BAT,百度的搜索、阿里的电商终究是某些场景的聚合,扩展起来是有很大难度的,看看阿里做社交的路就知道有多难了,当不需要获取信息的时候百度更加派不上用处。

因此只有微信能够达到今天的高度,得益于腾讯一贯以来的社交基因。

六、影响

微信的下沉对创业来说是件好事:我们终于不用把微信当做敌人了(社交产品除外)。

以微信一贯的矜持和操守,大家或许能够相对公平地竞争。

然而凡事都一定是有两面性的。

我总是说不清原因地感觉:当越来越多的企业进入小程序的时候,各个产品的“个性”会越来越少,就好像今天所有手机长成一个样子,难免怀念当年各家争奇斗艳的年代。

尽管如此,作为一名产品经理,希望能看到微信“攻城拔寨”中的每一场战役。

但微信一家独大的中国互联网,又有什么意思呢?

另外还有一件事:苹果和微信之间或许会有一场战争,但这场战争好比两个核武国家之间的对垒,任谁都不敢有什么大动作,且看将来如何暗流涌动。

注释:

[1]1357战略:4月12日,马化腾在“互联网+”数字经济峰会上提出1357战略,即“一个目标、三个角色、五个领域、七种工具”。