2017年6月13日,我写了一篇题为《唱功不好的小程序》的文章。

小程序刚开始的时候,很多人和我有同样的看法。认为“小程序PK APP”胜算不大。一年时间,我学会了一件事。戒指放错了地方。你迫不及待地想赢或输,即使你敲了旁边一吨焦糖瓜子。

看小程序的轨迹,应该不是看“小程序PK APP”或者“微信PK安卓”,而是看“微信PK智能手机”。

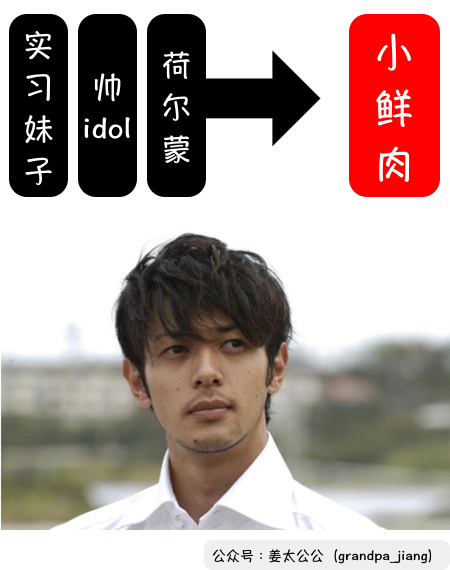

为了形成“短、平、快”的判断,我们经常在上面贴标签。

比如实习女生说:“我的偶像好帅,是行走激素,想给偶像生个宝宝。”你说“小鲜肉好看又弱。”

拜托,偶像都42岁了,好吗?我们见面的时候,你要叫他大哥。(这个案子没有发生在公公身上。哦,别傻了。)

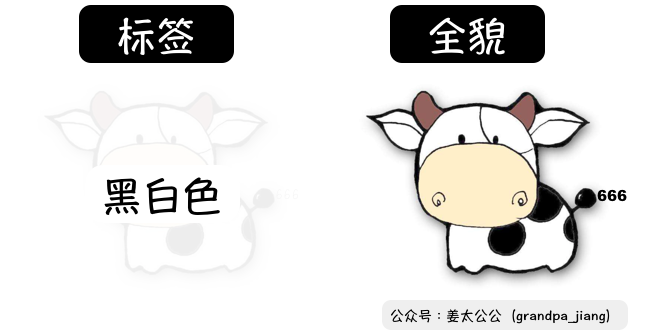

“标签”帮助我们快速定义未知事物,但模糊了事物的全貌。

如果你心中牛的标签只有“黑白”,那我问你有没有见过牛的尾巴“666”?你不会知道站在你面前的是。

总结:标签思维让我们无法看到事物的全貌。看小节目曲目的时候,很多人也用了标签思维,导致用错了戒指。

返回小程序。

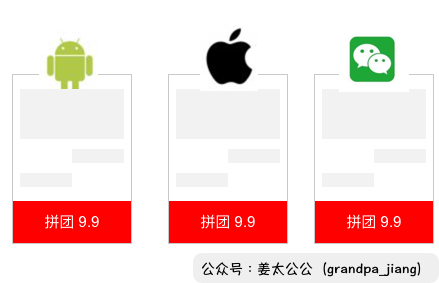

为了快速定义“小程序”,我们给它贴上了“类似app”的标签。本来“微博APP”用在安卓和苹果手机上,现在“微博小程序”用在微信上。

这个“标签”到底涵盖了什么全貌?

我们来拆解一下系统结构:

应用层:用户使用的属于应用层。“APPlet application”和“app”属于应用层。系统层:指操作系统。安卓系统、ios系统、小程序应用系统属于系统级终端:电脑是终端,手机是终端,微信是终端。

我们一直在争论什么?

我们争论应用层——“APP”PK“小程序应用”,谁赢?我们争论一下系统层——“安卓”PK“小程序系统”,谁赢?

i>却忽略了最底层的终端PK,终端带来了流量,流量和价值直接相关。

万物皆有裂痕,那是风吹过来的地方。不要找风口上的猪,而是要看风里有什么能力。

——姜太公公

正确的擂台在于“终端价值之争”。

为了说明“微信”的终端价值,我们先看下“智能手机”的终端价值。智能手机的出现,大大的提高了用户的终端保有量。它太简单便携,人手一部。可是换一个角度想,如果智能手机没有出现,世界会怎样?

2018年,可能会有“9毽键盘”、“大屏”电脑,专供于三四线城市,老年人,小镇青年。没有智能手机,可能人手一部电脑。

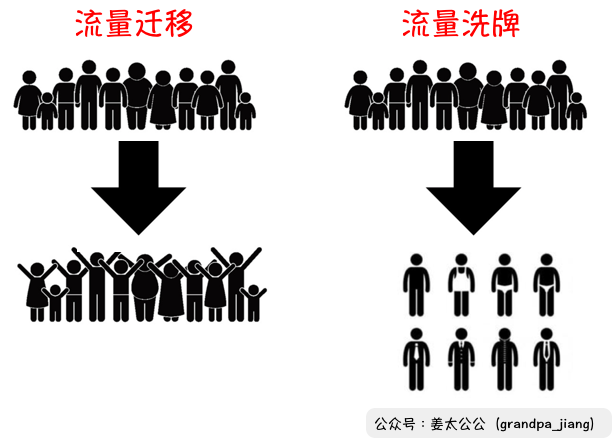

智能手机最性感的点,不在于让一些不触网的人触网,而在于流量的重新洗牌。这一点,只有它可以做到。

人生海海,我们大部分时间在拼“定位”。

一亩三分地,种了玉米就不能种高粱。你需要找到你的差异化优势,才能赢得竞争。可是某些浪潮下,这一亩三分地迅速洗牌,种了的玉米被全部拔了下来。

要知道,乱世出英雄,混乱是阶梯。

——姜太公公

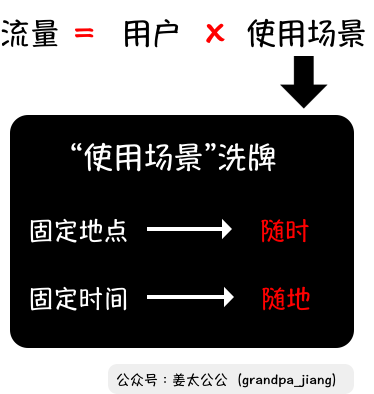

智能手机的洗牌,在于“使用场景”的洗牌。因为LBS,移动性等带来的随时随地的场景。这大大拓宽了整体的使用频次和使用时间。在这波使用场景的浪潮下,产生了各种场景解决方案的公司,比如:吃饭、出行、打发时间……

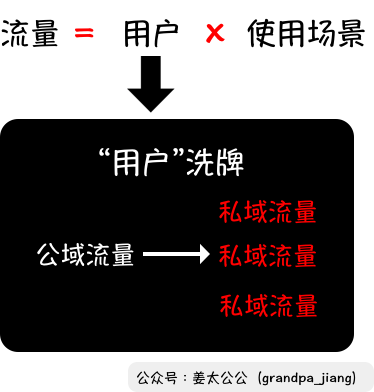

微信的洗牌,在于“用户”结构的洗牌。这导致了用户接触信息、使用信息的方式的完全颠覆。微信社交能力的开放,带来了“用户”结构从渠道集中式的公域流量转化成用户为中心的私域流量。

(具体的洗牌方式会在下节中详细阐述)

所以小程序的价值不在于小程序是什么?而在于微信开放了自己的终端价值,这个开放带来了什么?

留个小问题:这一波浪潮的红利期会到多久呢?欢迎在下面评论讨论哦